2022年12月18日 星期日

2022年12月14日 星期三

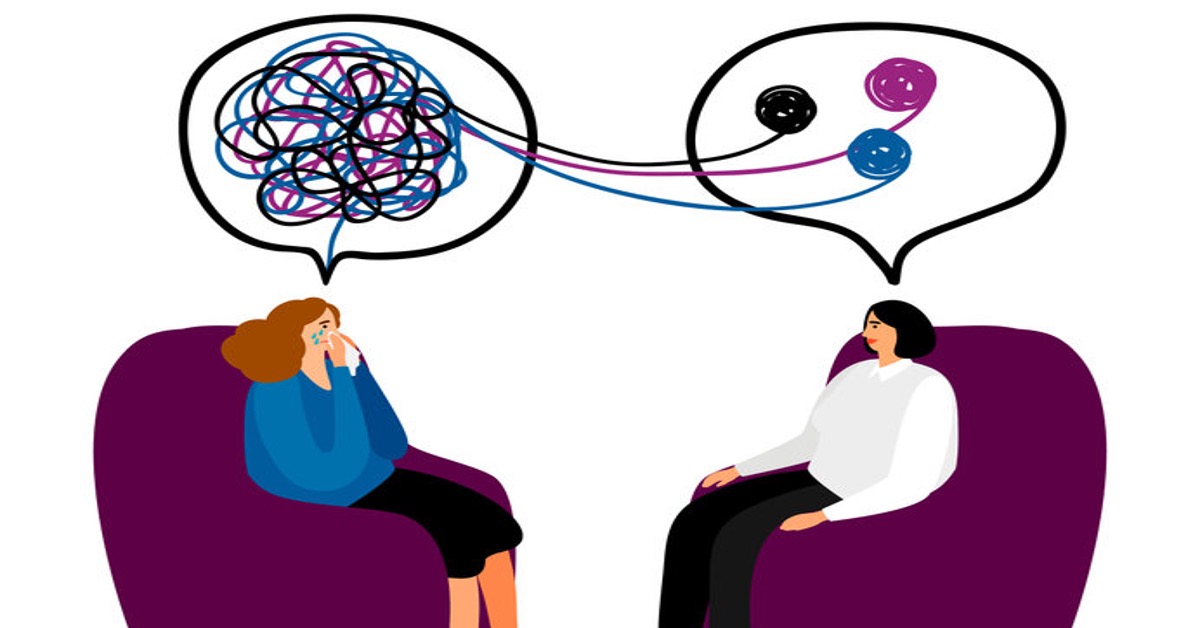

心理諮商是什麼?又怎麼進行~理科太太諮商筆記爭議反思專題

認識心理諮商

[家園。風 專欄] 你諮商了嗎?談「醫事人員covid-19心理健康支持方案」

理科太太爭議事件相關評論

[家園。風 專欄] 理科太太的諮商筆記:為何助人專業者罵爆,民眾卻肯買單?

其他心理師專業人員之相關評論

回應理科太太:一個接受過諮商的人就出來開課談諮商,這樣真的合適嗎?

理科太太募資炎上:比起捍衛「諮商」,更重要的是守護大眾心理健康

理科太太的諮商筆記:身為「心理人」,別讓知識變成一種專家霸權!

其他相關之媒體、法律與倫理議題評論

4年前的我可能也會買諮商筆記:嘗試諮商的門檻太高,就是理科太太看到的商機

理科太太賣「諮商筆記」:網紅變現也有極限,為何她總是被炎上?

理科太太賣諮商筆記!衛生局:課程涉「1行為」恐違法、最重關兩年

延伸閱讀:如果憂鬱了,就好好地接受治療吧

2022年10月2日 星期日

憂鬱與我--從圖文書認識罹患憂鬱症的經驗並學習與之共處

什麼是憂鬱?罹患憂鬱症時該怎麼辦?

當我罹患憂鬱症,那是怎麼一回事?

當我的家人罹患憂鬱症,那又是怎麼一回事?

演講邀約請點擊此連結

2022年10月1日 星期六

皇帝不急,急死太監?談父母陪讀與陪考 專題

作者:陳姝蓉

說到父母陪讀與陪考,常常出現皇帝不急急死太監的場景,意即父母比孩子還著急、焦慮,常常會過於代勞,或者覺得孩子搞不清楚狀況,而出手干涉。既無益於孩子的學習,反而增加親子衝突。過去在專欄與部落格中,曾針對不同年齡層,撰寫父母可以如何思考自己陪讀、陪考的親職角色,在此加以整理,提供各階段父母作為參考。

國小階段

好好上學去-用繪本故事陪伴孩子適應上學生活

幫助孩子長記性-善用聯絡簿的小撇步

[獨立評論@天下 投書] 老師和家長是「分工合作」,不是幫你把責任外包

[獨立評論@天下 投書] 孩子從學校畢業,也從你手上畢業了嗎?

[家園。風 專欄] 「我的孩子適應了嗎?」心理師:面對銜接焦慮,父母可以成為穩定後盾

國中階段

[獨立評論@天下 投書] 如何當一個靜心的陪考者?

[獨立評論@天下 投書] 拒絕應考的孩子:父母、老師,該如何面對眼前的「戰備考生」?

[獨立評論@天下 投書] 會考後跟孩子一起「放」、「輕」、「鬆」!

[獨立評論@天下 投書] 補習班的超前部署,反應的是誰的焦慮?

高中階段

[家園。風 專欄] 走過「家有考生」這條路,心理師媽媽的過來人建議

[家園。風 專欄] 等待果陀的學測生們,需要跨越的是大考,還是不確定的未來?

[家園。風 專欄] 學測考不好,都怪108課綱?探索歷程與考試成績背後的矛盾焦慮

[家園。風 專欄] 大學不是學習的終點:即使繞了一大圈,人生也不會有白走的路

2022年9月29日 星期四

離婚決策中的親職思考 專題

[家園。風 專欄] 當愛情逝去,愛的結晶該怎麼辦?談離婚後的監護權之爭

[獨立評論@天下 投書] 從通姦除罪化談起,外遇到底如何影響一個家?

推薦影片:

由臺灣父親權益協會 參與鏡電視拍攝的兩支「探討擅帶、阻擾探視與親子離間議題」短紀錄片

家的進行式:離婚父母篇(請點擊文字跳轉連結)

家的進行式:離婚孩子篇(請點擊文字跳轉連結)

推薦其他作者文章:

演講邀約請點擊此連結

壓力與憂鬱專題:現代文明病該怎麼辦?

作者:陳姝蓉

關於自我檢測:透過數據提升自我覺察

關於壓力與如何調節壓力

關於憂鬱與治療策略

[家園。風 專欄] 你諮商了嗎?談「醫事人員covid-19心理健康支持方案」:介紹諮商能做什麼...

社會支持

[家園。風 專欄] 世界心理健康日:接納脆弱、洗除汙名,打造一個可以承接傷痛與挫折的社會

[家園。風 專欄] 世界心理健康日:從「精神病房也會迎來清晨」看見工作與心理健康的關係

演講邀約請點擊此連結

2022年9月11日 星期日

好好上學去--用繪本故事陪伴孩子適應上學生活

與分離有關的主題

對陌生情境探索的相關主題

上學情境的工具書

活動邀約由此去

2022年9月10日 星期六

青少年憂鬱與自傷自殺專題集結

青少年憂鬱情緒自我檢視表

請點選標題連結進入量表。此為董氏基金會之線上憂鬱症檢視量表,想要多瞭解自己情緒狀態的青少年,可透過此量表自我檢視,完成後會得到量表之統計分數及相關的回饋與評估意見。

講者/作者:陳姝蓉

Podcast [我人本、我知道]

#青少年自殺自傷,怎麼了?EP31 我的孩子想自殺,我能怎麼做?feat.陳姝蓉諮商心理師

[udn鳴人堂] 自殺率升因高樓增加?政策無法接住「墜落」的少年才是關鍵

[人本教育札記 399期] 陪孩子走過暗夜幽谷--如何成為成為好好接住孩子的人?

[家園。風 專欄] 「我不知道我怎麼了?」--情緒教育需要父母和孩子從小做起

[家園。風 專欄] 高材生自殺事件背後:要孩子「提高挫折忍受力」之前,父母和社會能否先允許不完美?

[獨立評論@天下 投書] 陽光背後的陰影,你看見了嗎?從三浦春馬的驟逝談起

[獨立評論@天下 投書] 我不懂你,但我愛你--談如何陪伴憂鬱症子女

以下推薦 人本教育札記399期專題文章 以及 PODCAST訪談

[人本教育札記 399期] 青少年自殺自傷,怎麼了?

Podcast [我人本我知道]

#青少年自殺自傷,怎麼了?EP27 青少年自殺率逐年升高,自殺防治能怎麼做? Feat.張書森 國立臺灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所

#青少年自殺自傷,怎麼了?EP28 「以學校為本位」的自殺防治計畫,如何協助學生? Feat. 李佩珊 高雄市左營高中進修部 輔導老師

#青少年自殺自傷,怎麼了?EP29 製作 《青春發言人—自殺專題》的心路歷程 Feat. 鄭淑麗 企編

#青少年自殺自傷,怎麼了?EP30 為自傷青少年撐一把傘 Feat. 陳毓文 台大社工系教授

#青少年自殺自傷,怎麼了?EP32有你,真好! Feat. 陳質采醫師、婷婷好友小歡與小嘉

演講邀約請點擊此連結

2022年7月30日 星期六

與孩子談離婚的繪本故事

作者:陳姝蓉

之所以需要繪本的輔助,主要是因為孩子的發展階段,還沒有足夠的能力可以想像什麼叫做離婚,而離婚又會發生什麼事情。10歲以前,若以就學的階段來分,又可分為學齡前期-也就是讀幼稚園的時期,以及學齡期-也就是國小階段,尤其是中、低年級的時期。而繪本的圖像、顏色、主人翁的故事經歷,都可以幫助孩子建構對父母離婚後,自己處境的體會和想像。

理解孩子認知事件的能力限制

從皮亞傑的發展階段來看,學齡前期的孩子,和學齡期的孩子,思考狀態又有些差異。

適用於不同情境的繪本

繪本僅是幫助您了解孩子的媒介

延伸閱讀:我們要離婚了--當父母決定分手時,請告訴孩子

2022年7月29日 星期五

我們要離婚了--當父母決定分手時,請告訴孩子

Copyright: bialasiewicz

作者:陳姝蓉

一直以來,在我的工作與生活當中,不乏有想離婚、正在離婚、或是已經離婚的父母,問到關於「怎麼跟孩子談離婚」這件事?

到底要不要跟孩子說明,夫妻兩人決定分道揚鑣這件事。這中間的緣由,對彼此的怨恨,都要讓孩子知道嗎?如果不說,那是否也就找個理由,說爸爸、或者媽媽以後不會住在一起,這樣就好了?

用孩子能理解的方式告知父母將會分手

請在事情發生之前讓孩子知道

因此,不管父母做了什麼決定,請在行動之前告訴孩子。像是,父母決定要去辦離婚手續,請不要都簽了離婚協議書,才回來丟下一句話給孩子說:「今天我跟妳媽離婚了」。請試著讓孩子知道,父母雙方做了這個決定,即將要去做這件事。像是:「我跟媽媽決定要離婚了,在做這件事情之前,想先讓你們知道。辦好手續之後,媽媽會搬走,另外找一個地方住。」像這樣對於這樣現況的說明和表達,有助於孩子對於未來的狀況有較為具體的理解。

主動向孩子提起,也是提供一個機會,讓孩子有機會表達他們對父母離婚這件事情的感受和想法,否則有時候,當孩子意識過來的時候,其中一方可能已經離開,不只親子無法在當下好好道別,處理分離,也可能無法為父母日後的共親職,奠定合作的基礎。

試著接住孩子的情緒和反應

為何我說「試著」?因為,當父母雙方面對自己將結束一段關係的時候,可能早已心煩意亂,不管是提離婚的,或者是被離的,都有各自的情緒要處理。這就是為何有些父母根本不想,或沒心思跟孩子談自己已經決定要離開對方的這件事。

但若延續前文的觀點,在行動前讓孩子知曉,父母即將離婚,可以降低離婚事件對孩子的衝擊,以及後續可能帶來的影響。可是,真的說了之後,也不是就這樣結束了,孩子可能會出現幾種常見的反應。

1. 想撮合和挽留父母雙方:

如果孩子原本跟父親、母親雙方關係都不錯的,可能會想要撮合兩人,試試看是否有機會讓這件事情不要發生。於是可能會一直重複詢問:「為什麼麼要分開?現在這樣不是滿好的嗎?」或者「媽媽你不要走嘛,爸爸你留下來啦...」之類的反應。有些孩子可能不會直接表達,而是默默地創造一些得要父母一起出現的場合,讓雙方不得不碰面。

此時,若感受到孩子有這樣的心意,則可以回應孩子:「我知道你真的不希望爸爸跟媽媽分開,但或許你現在很難明白為什麼大人做了這樣的決定,但爸爸媽媽分開以後,還是會繼續陪伴和照顧你」,先試著反映和同理孩子的期待和感受,確認離婚還是會執行,但給孩子保證,能有穩定的親子關係。

2. 擔心父母的離婚可能是自己的錯

如果之前的親子關係本來就有一些界線不清楚的狀況,像是身為家庭主婦的母親,常常跟孩子說,就是你們這樣不乖,所以每次爸爸回來都覺得我沒把你們管好。於是,得知父母要離婚時,就會想說父母的爭執是否因為自己而起。

有時,我覺得困難的是,父母也將自己的事,推到孩子身上。但若父母也意識到,離婚是大人雙方的決定,與孩子無關,此時就可以跟孩子說:「爸爸媽媽有這樣的決定,是因為我們討論過之後,覺得有困難繼續一起生活,跟你沒有關係,不是你做錯了什麼才導致爸爸媽媽決定離婚的。」

3. 什麼都不說,假裝沒事,但開始有其他行為、學習或情緒的問題

如果原本孩子就屬於比較少話、難講心事的特質,父母則可以稍微觀察一下,孩子在大人離婚的前後,是否出現和平常不一樣的行為和反應,如果有的話,可以試著跟孩子說:「我猜爸爸和媽媽離婚可能會對你造成一些影響,如果你有什麼想法的話,可以跟我說,或者,找一個你比較聊得來的老師、同學,跟他們講講你的心情」。

4. 擔心自己沒有人要

有時選擇離婚的一方,可能會像是一個拋棄者。我之所以說「像是」,是因為先下決定的人,不一定是想拋棄對方的人,比如得知伴侶外遇後,決定要離婚,此時很難說是誰拋棄了誰。但這個狀況,孩子可能會感受到自己也被那個離開的一方給拋棄了。這種情緒上的傳遞,有時需要提供孩子更明確的保證,像是前文所說:「爸爸和媽媽雖然離婚,但也都還是你的爸爸、你的媽媽,你不需要失去誰。」幫孩子建立安全感,降低分離焦慮。

每個人在結婚的當下,都不會想要走上離婚這條路,但若不得不做了這個決定,要怎麼帶著孩子走過這個生活情境的變動,不論是和其中一方父、母分離、搬家或轉學,或是留在原來的住所,但接受有親近的家人離開、或新的家人住進來,「告知」這個舉動,都會是第一步。而在告知的同時,向孩子確保,他/她不會是自己一個人,你/妳會在孩子的身邊,一起面對並適應新的情境,是相當重要的。

延伸閱讀:與孩子談離婚的繪本故事

2022年6月5日 星期日

整理--是生活空間的整頓,也是心理空間的重新歸類

作者:陳姝蓉

以前還在讀書的時候,常常越到寫報告、考試的時候,我就會起來整理書桌。這個習慣到了研究所寫論文的時候,更加明顯。許多人也笑稱,研究生很容易在撰寫論文的苦悶階段,發展出第二專長--而我的第二專長就是家政婦。

這樣的習慣,延伸到畢業之後,不自覺會以整理家中的某個地方,作為整理情緒與生活的方式。剛開始我認為是環境不那麼混亂,可以穩定心情與生活步調。但後來漸漸認為,「整理」本身,就是一種調節情緒與整頓思緒的方式。

只進不出--會使一個人的心變得雜亂

現代人生活步調很快,每天要處理大量的訊息,老闆的指示、客戶的要求、專業上的SOP、小孩學校與補習班的各類群組、甚至家庭與家族裡的大小事。許多人為求盡責,常常都是照單全收,什麼樣的訊息進來,都立刻接收吞下,或者是立刻完成指令,也可能是不論誰的抱怨,都認真聽完、竭力開導。

大家想想,如果一個房間,不管拿什麼東西進去,就這樣放著,拆掉的紙箱、包裝袋、使用過後的物品,吃過的餐盒,一開始都是有用的東西,但若收下之後,沒有整理、清空,那麼就會逐漸佔據整個房間,填滿每一個空隙。

情緒也是如此,生活裡大量訊息所帶來的感受,不一而足。若是喜訊,通常會帶來開心的感受,但上述的生活瑣事,經常帶來的是煩躁、著急、不安或者許多不確定的感受。當你、我為求效率,不加思索地吞下這些訊息,加以回應,就像是把這些感受,囫圇吞棗,囤積在心裡。久而久之,對環境的感受會慢慢減弱,因為整個心的空間被塞滿了各種未經體會、消化的情緒,變得雜亂。

具體來說,什麼時候的你已經進入這種雜亂的狀態呢?就是當有人問你說感覺如何的時候?常常會愣住,然後說:「不知道」。有的時候,也很常說:「還好,沒什麼特別的」。這些反應,可能就是告訴你,你的心裡已經進入某種雜亂--無法對生活有更細緻體會的狀態。

整理的第一步在於檢視

除了斷捨離,還可以重新歸位

心理治療是一種整理內在空間的歷程

同場加映:那顆你一直不想去切的鳳梨

2022年4月13日 星期三

生活中的正念--專注在當下的事務上

正念是打開你的感官慢慢地體驗

將正念與生活的情境結合

我自己不太喜歡只是為了正念,而買一大包葡萄乾來猛吃。也沒辦法每天空出20-30分鐘坐在一個位子上冥想。於是我覺得生活中的正念,很適合我這樣比較無法規律靜坐、冥想的人,卻又很需要透過正念來調節情緒的人。

.jpg)